Antes de convertirse en un producto, el automóvil era una idea frágil moldeada por la paciencia de un dibujante y el valor de un comerciante. Karl Benz tenía la inquietud de ingeniero para perfeccionar un mecanismo hasta que funcionara bien, mientras que Bertha Benz poseía el instinto de llevar ese mecanismo al mundo, donde la gente podría tocarlo, dudar de él y, finalmente, aceptarlo. Su colaboración, puesta a prueba en talleres y en caminos llenos de baches, llevó al motor de combustión interna de un experimento entre fábricas y bancos a convertirse en un vehículo que circulaba por una carretera pública. La ruta de Mannheim a Pforzheim no era larga en tren, pero a través de campos y calles de pueblo en 1888 se convirtió en algo parecido a una frontera. En ese camino, entre el sonido de un motor de un solo cilindro y las interrupciones repentinas del silencio, el automóvil encontró su origen al aire libre.

En la tenue luz de un taller en Mannheim, Karl Benz apilaba soluciones como si fueran ladrillos cuidadosamente colocados. Ajustaba un regulador hasta que su temblor se calmaba, limaba un asiento de válvula hasta que dejó de gotear, llevaba las medidas en la cabeza porque el papel se manchaba demasiado rápido cerca del aceite y la llama. La ciudad a su alrededor reconocía mejores carruajes y caballos veloces, no volantes de bronce ni carburadores de superficie. Él entendía el cálculo y el riesgo, la disciplina que hacía que un motor respirara sin desmoronarse.

Se sentía satisfecho con cada encendido limpio, el momento de violencia controlada que se transformaba en un eje giratorio. La casa creció alrededor de ese trabajo. Bertha Benz trajo más que paciencia a su puerta; puso su dote en su empresa antes de casarse, una precaución legal en una época en la que las mujeres casadas no podían comprometerse fácilmente con contratos. Vendió la comodidad familiar por tiempo y piezas, luego consiguió pedidos cuando los banqueros miraban por encima de sus gafas y dudaban de que un motor pudiera ser algo más que estacionario.

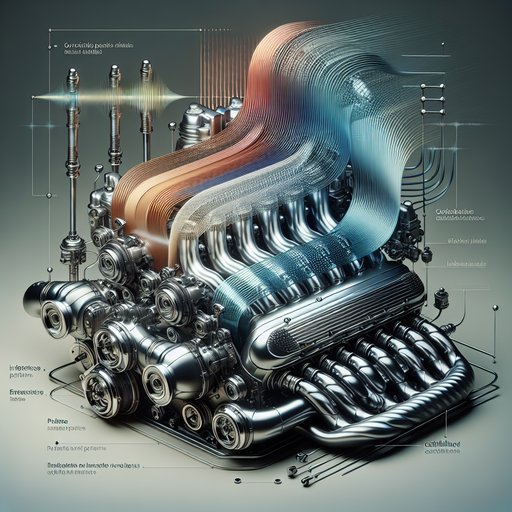

Cuando se rompían las piezas, ella iba a los proveedores y negociaba crédito. Cuando los vecinos preguntaban qué estaba haciendo exactamente su esposo, ella describía la libertad de una máquina que se movía por sí misma. Para 1885, Karl había perfeccionado un motor compacto de un solo cilindro y alta velocidad—lo suficientemente ligero como para montarlo en un chasis de su propio diseño. El Motorwagen era un triciclo espigado con un chasis de acero tubular y ruedas de radios de alambre recubiertas de goma sólida.

Las cadenas y correas estaban alineadas de manera ordenada desde el motor hasta el eje, y un gran volante horizontal estabilizaba el pulso de la combustión. El combustible—ligroina, un éter de petróleo vendido en farmacias—se evaporaba en un carburador de superficie. El agua de refrigeración se evaporaba y había que reponerla a mano. Solo reclamaba unos pocos caballos de fuerza, pero esos pocos, reunidos y controlados, empujaban la máquina a un ritmo que hacía que los transeúntes se giraran a mirar dos veces.

El 29 de enero de 1886, obtuvo la patente DRP 37435 para un vehículo impulsado por un motor de gas, una línea de texto que daba a su cuidadosa ensambladura una vida legal. Ese verano condujo el Motorwagen por Mannheim, sonando sobre los adoquines mientras la gente se acercaba atraída por el ruido. Un policía hizo preguntas sobre seguridad y permisos. Niños curiosos corrían detrás hasta que el escape se volvió demasiado intenso para sus rostros.

La demostración demostró que un carruaje sin caballo podía moverse por sí mismo; aún no probaba que tal carruaje perteneciera a alguien más allá de un taller y un solo hombre decidido. Bertha consideró la vacilación fuera de la puerta como otra parte a refinar. Al amanecer de una mañana de agosto de 1888, mientras Mannheim aún contenía la respiración, ella sacó el mejorado Motorwagen No. 3 a la calle con sus hijos adolescentes, Eugen y Richard.

Dejó una nota sobre la mesa y trazó un rumbo hacia Pforzheim, su ciudad natal. La elección se sentía tanto doméstica como audaz: una visita a su madre realizada en un artilugio que muchos aún trataban como un espectáculo. Conocía los hábitos de la máquina de haber pasado horas al lado de Karl; ahora aprendería su carácter en el crujir de la carretera real. Avanzaron hacia el sur y luego hacia el este a través de campos y pueblos, intercambiando la suavidad de los planes por la textura de surcos y pendientes.

El tanque de combustible se vaciaba rápidamente. En Wiesloch, el farmacéutico medía ligroina por botella y la ponía en el mostrador como si fuera cualquier demanda medicinal; de ese intercambio nació un honor retrospectivo, la primera estación de servicio del mundo. Más tarde, sacaron agua de pozos y bombas de cocina al reservorio de refrigeración, con vapor ondeando en los bordes como el aliento de un caballo cansado. El motor sonaba de manera constante, no fuerte pero presente, un nuevo sonido que se plegaba en el ruido familiar de carros y carretas.

Con el uso vino la improvisación. Una línea de combustible se obstruyó; Bertha sacó un pasador de su sombrero y la limpió. Un cable de encendido necesitaba aislamiento; su liga proporcionó una tira útil. Las zapatas de freno, bloques de cuero que no habían sido diseñados para colinas, se desgastaron en los descensos; en Bruchsal, un zapatero cortó y clavó un nuevo forro que mordía las ruedas con nueva confianza.

En pendientes más pronunciadas—sin una marcha baja para multiplicar el par—sus hijos empujaban mientras ella manejaba el acelerador y la chispa, y un herrero en el camino tensaba la cadena y la correa. Ninguno de estos ajustes se sentía como una derrota. Eran prototipos encontrándose con el mundo, notas para llevar a casa. El día se alargaba.

El polvo se asentaba en dobladillos y pestañas. Se desplegaron escenas que no habían existido antes: un pueblo reunido para ver llegar una máquina que no era ni tren ni bicicleta; un agricultor dejando que su perro familiar ladrara hasta quedarse ronco frente a un motor que no asustaba; una mujer al volante dejando claro que esto no era un juguete destinado a una corte o exhibición, sino una herramienta de viaje que se negaba a disculparse por su olor o sus exigencias. A medida que la tarde se inclinaba hacia Pforzheim, las colinas se suavizaban y el Motorwagen sonaba como un reloj paciente. Llegaron a casa de Bertha al atardecer.

Hubo agotamiento, alivio, y un telegrama de vuelta a Mannheim: una simple declaración que también era un acto público—el coche había recorrido la distancia. Karl respondió no con discursos, sino con mejoras. El viaje de regreso y los informes de la ruta se tradujeron en cambios específicos: mejores forros de freno, un suministro de combustible más fiable y, crucialmente, una marcha más baja para abordar las colinas sin manos humanas en la parte trasera. Las historias del viaje comenzaron a filtrarse a través de periódicos y conversaciones, transformando la desconfianza en curiosidad que podía ser valorada.

Los pedidos se acumularon lentamente, luego con convicción. El Motorwagen, una vez una demostración privada bajo un número de patente, había cruzado la frontera hacia el comercio porque alguien se atrevió a hacerlo común por un día. En Cannstatt, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach estaban enhebrando su propia aguja, ajustando un motor compacto en un carruaje y un barco, demostrando las virtudes de la combustión a alta velocidad en su lenguaje de metal y madera. Los orígenes del automóvil resisten un solo lugar de nacimiento; se extienden a través de talleres y mentes que compartieron la obsesión de una generación.

Sin embargo, la carretera Mannheim-Pforzheim le dio a la invención una historia pública. Movió el automóvil de un artilugio teórico hacia un hecho social, algo que se encontraba en los umbrales de tenderos, herreros y farmacéuticos. Hoy, la Ruta Conmemorativa Bertha Benz sigue ese camino, señalizada a través de pueblos que una vez olfatearon el primer escape. Si miras de cerca, el mundo moderno lleva trazas de aquel día.

La parada rutinaria en una estación de servicio resuena con el farmacéutico midiendo ligroina en una botella. Las bahías de servicio y la asistencia en la carretera toman su tono del zapatero colocando su punzón y un herrero entrecerrando los ojos ante la tensión de la cadena. Forros de freno, marchas para pendientes pronunciadas, calor y agua gestionados en movimiento—cada inconveniente resuelto se volvió normal, luego invisible. Lo que permanece visible es la plantilla: una máquina perfeccionada en cálculo, un viaje que insistió en el contexto, y una asociación que trató la carretera como un campo de pruebas en lugar de un telón de fondo.

El automóvil no comenzó con un desfile. Comenzó con una familia partiendo antes del desayuno y una ciudad despertando para darse cuenta de que el mundo no se organizaría de la misma manera cuando regresaran.